苗繡被譽為『穿在身上的史書』。對苗族同胞來說,有著特殊的意義。在過去,苗族先民曾多次遷徙,他們用針作筆,以彩線為墨,把越過的山川河流、經歷過的紛爭戰亂繡進衣冠服飾。

楊文麗與『身上的史書』—苗繡

化屋村村民、苗繡技藝市級傳承人楊文麗:由於沒有文字,苗繡成為了苗族歷史的重要載體。服飾上面的每一個花紋,都有獨特的寓意。黃色代表黃河,綠色代表長江。七彩的顏色,代表苗族先民在遷徙的過程中,種植的植物顏色。服飾上繡的尖角,是戰爭時期女孩子繡的丈夫的兵器,希望自己的丈夫能平安歸來。刺繡也是每個苗家姑娘必備的生存技能,女兒小的時候媽媽給女兒繡,長大了之後女兒給媽媽繡,給婆婆繡,給一家人繡。

耳濡目染,懵懂少女成為苗繡專家

苗繡的制作工藝復雜,先要用紡紗機將新采的棉花紡成紗線,再用織布機織成布,隨後還要經過開啟織口,引緯,打緊,染布,繡花等多道工序。11歲的時候,楊文麗就已經可以給自己做一套完整的衣服了。

楊文麗用過的老式織布機

楊文麗:小的時候,我媽媽會剪一塊很小的布,每天讓我和姐姐來繡。針常常會紮到手。那時候就覺得為什麼要做這個東西呢?很煩!後來長大了纔知道,從小媽媽教給我這個東西,對於我來說有多麼的重要。

繡娘正在打造手工苗繡

在苗寨,苗家姑娘出嫁時都要穿上一身純手工繡制的嫁衣。為的是緬懷故土,紀念英勇聰慧的先民。楊文麗清晰地記得母親為自己繡制嫁衣時的情景。

楊文麗:我媽媽花了三年的時間,在燈光下面戴眼鏡去繡。她有時候繡到很晚,繡到12點、1點鍾左右她纔睡覺。因為媽媽親手給我繡的這個衣服,花了很多心思很多心血在裡面,我覺得很幸福,但是又很心疼。

返鄉創業,小作坊做成大工廠

2013年,高中畢業後,為了減輕家裡的負擔,楊文麗走出大山,到浙江務工,一次偶然的機會,她來到一家刺繡廠工作,一臺刺繡機打開了她新世界的大門。

楊文麗:有一次閑聊的時候,就問那個師傅說,這個機器是不是什麼東西都可以繡?那個師傅就說是啊,你想繡一個人,想繡你自己都可以。我就畫了我們苗族的小的一個紋樣給他。直接就是一兩分鍾的時間吧,就把我畫的那個紋樣全部繡出來。我就對這個機器感興趣了。

高效生產的刺繡機

深受震撼的楊文麗開始思考,是否可以買一臺刺繡機,自己創業辦刺繡廠,何況家裡還有掛念的父母。2016年,楊文麗和丈夫揣著6萬塊錢回到家鄉,購置了一臺二手刺繡機,開設了自己的刺繡工坊。

不幸的是,這臺二手刺繡機用了不到一年就報廢了。

楊文麗:沒辦法,我又出去打工。這次我要買,我就要買新的。後來,在2017年在外面又買了新機器回來之後,我們的轉運就從這裡開始了。

在新機器的助力下,他們開始接二連三地接到訂單,生意很快有了起色。楊文麗也開始嘗試轉換思路,找到新方向。在新仁苗族鄉的市集上,一塊繡片市場價也就幾十元,而一件成衣的售價在1000元以上。如果直接銷售成衣,會不會更好?但不擅長制作成衣,成了擺在她面前的一道坎。

楊文麗:因為也沒有學過裁剪、設計這些,就是自己在網上去搜索資料,買書,還跑到工廠裡面去專門去學習縫紉,去那裡面學習了有一個多月。然後就自己開始慢慢地去做,做壞了有四五十件的這個衣服的成品,後來纔慢慢做出一件好的作品。

楊文麗設計的苗繡成衣

直播帶貨,助力跨越式發展

學會制作成衣後,楊文麗接到了越來越多的訂單。在妹妹的建議下,她還辦起了直播帶貨,除了推銷自己的產品,還推廣化屋村的特色文創商品、樂器、蘆笙等。白天繡花,晚上直播,訂單多的時候經常加班到晚上12點多,甚至通宵達旦。

楊文麗:剛開始的時候也是很害羞,不知道怎麼去跟網友們去交流,後來就是我的表妹,她帶著我,用我們的苗語,我們當地的貴州話,還有就是普通話這3種語言都會在直播間裡面輪流地說。直播帶貨比線下效果好很多,在線下,一年營業額也就十萬。做了直播帶貨以後,前年一場直播,最高的時候一場就八萬多塊錢,將近9萬。2個小時的時間是之前一年的營業收入。

楊文麗和同事們正在直播帶貨

開播三年多,她在線上賣出近5000套服裝,2023年的營業額達到了200多萬元。公司也從最初的5個人的團隊、兩臺刺繡機,發展到了今天的63名員工、二十多臺機器設備。

楊文麗的苗繡車間

擁抱時尚,精彩傳揚

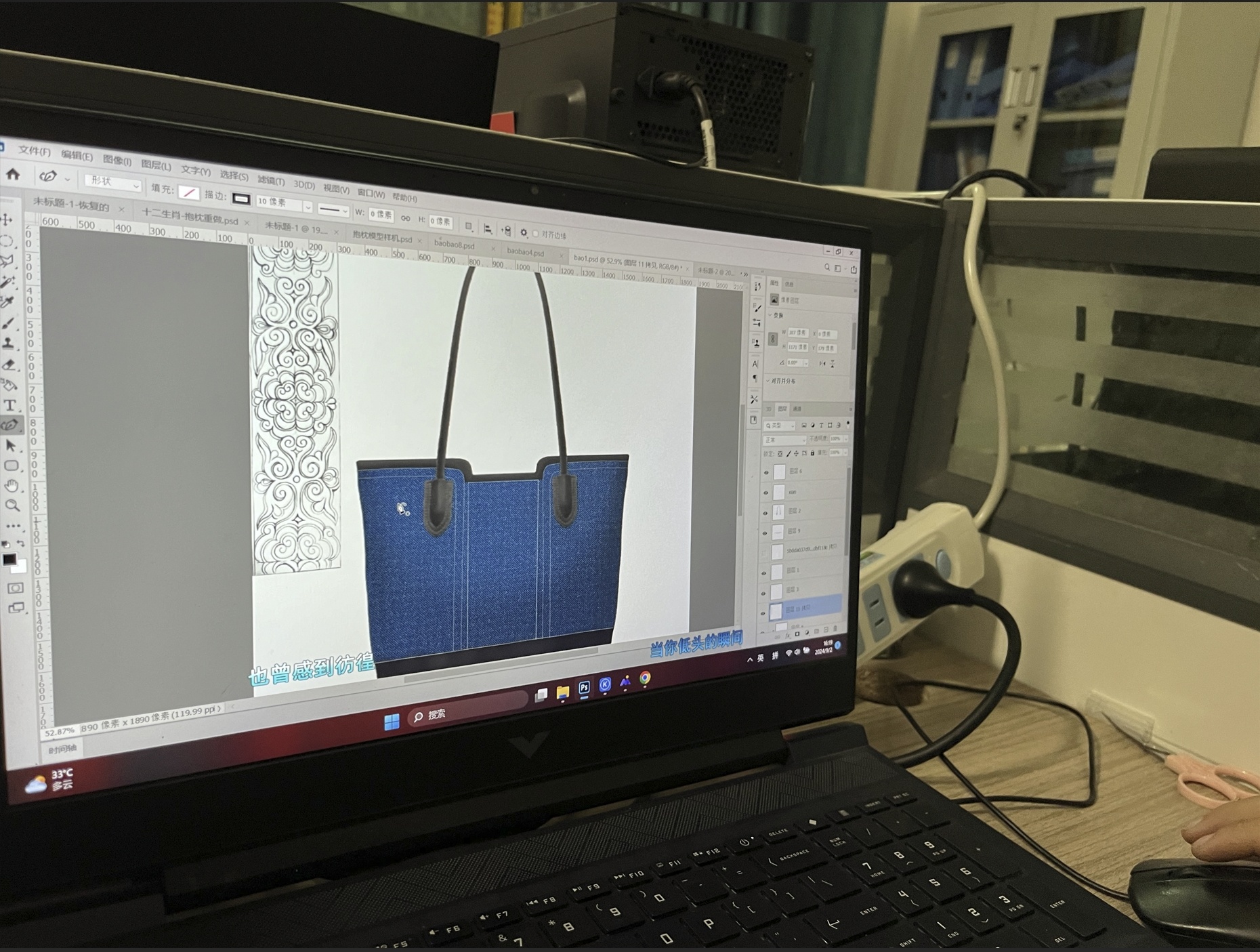

楊文麗的廠區的辦公桌上,幾本時尚雜志十分引人注意,一邊放著飛梭、紗線、織布機,另一邊,設計師尤華銀飛快地翻著雜志,用畫圖軟件點石成金,把蝴蝶、鳳凰、龍等設計元素,巧妙地融合到了各種產品上面。

尤華銀:就像這個包包,我們看的就是高端品牌,借鑒他們的這些什麼配色、材料什麼的,我們再去做設計。

用畫圖軟件創造的苗繡產品

在楊文麗等非遺傳承人的帶動下,貴州黔西大力開展技能培訓和創新轉化工作,越來越多的繡娘用靈巧的雙手,繡制出了一幅幅精美絕倫的作品。如今,通過先進的數字化設備來作支橕,讓苗繡與數字化技術進行創新結合,實現了產業的倍增發展。中共黔西市委常委、宣傳部部長、苗繡產業發展專班工作組組長張敏介紹:『苗繡產業已經帶動黔西1000多人就業,在去年實現產值4000萬元左右。為了幫助苗繡企業研發創新,黔西市打造了苗繡數字化共享平臺,集成各種色彩紋樣,免費供企業使用。』

技術人員正在做苗繡數字化提取

張敏:我們把我們黔西傳統的這些紋樣進行挖掘收集,請相關的技術人員對這些紋樣,再結合我們時尚的元素進行一個提取。那麼,我們在開發新的產品的時候,就可以用提取出來的這種與時尚潮流相融合的這種紋樣。它既沒有丟了傳統,和時尚又非常地融合。我們市內的哪家企業,哪家作坊,他需要用他給我們申請,我們用授權的方式來賦予他用,他是不花錢的。

一針一線,指尖生『花』,那些關於季節、自然和生命的美麗傳說,繡成了史詩,今天,又以時尚而富有生命力的方式,飛出大山,精彩傳揚。

苗繡亮相意大利米蘭時裝周

監制|高岩

編審|吳?華

記者|羅光旭 陳春曉

編輯?張小艷 謝磊

音頻制作|周天縱

新媒體編輯|章宗鵬

鳴謝|黔西市融媒體中心