清晨的第一縷陽光掠過中俄雙語路牌,灑在黑龍江與松花江交匯形成的『雙色江』上,同江正以『第七屆全國文明城市』的嶄新姿態,吸引著八方游客紛至沓來。

起點廣場:零公裡處見證『雙色江』奇觀

晨光初染江面,三江口廣場已是一派生機。巨大的『0』字起點碑如一枚青銅印章,沈穩地烙印在大地之上。碑前,幾位風塵僕僕的騎行客不斷地用手觸摸著碑體。『不到長城非好漢,不摸起點真遺憾!,我摸到「點」了,我沒有遺憾了!"

『江匯於此、路始於此、海通於此。』同江文旅景區講解員朱龍梅以這鏗鏘有力的語句開啟了新一天的講解:『三江口廣場,國家4A級景區,又名起點廣場。這裡,是同三公路的起始點,一條貫穿南北的公路大動脈,跨越九省一市,全長5500多公裡,書寫著祖國大地的壯麗詩篇。』

三江口還有兩大名川。北來的黑龍江水色深如墨玉,南下的松花江則流金淌黃,兩江相匯卻涇渭分明,並行東流數十裡而不相融,形成震撼人心的"雙色水"奇觀,讓人不禁為大自然的鬼斧神工而贊嘆不已,來到同江一天的好心情也由此展開。

科普宣教館:萬年冰河巨獸『蘇醒』

走進三江口生態旅游區內的科普宣教館,仿佛踏入時空隧道。一層展廳中央,一具巨大的猛?象化石昂首向天,彎曲的長牙如兩柄森然的巨鐮,直指穹頂。『可別小瞧這幅骨架』,講解員王秋月指著它的長牙說:"這可是冰河時期的霸主,身披九厘米厚的脂肪層,能在零下五十度的嚴寒裡生存。你看它三米多高的骨架,當年在雪原上行走,該是何等威風!"

『在我左手邊的是東北野牛,生活在距今約4萬至2萬年間了。我右手邊的是披毛犀,因全身披滿厚長而濃密的絨毛而得名,它的角特別長,能夠達到1.2至2米之間……『王秋月說,每一個來到這的孩子都特別喜歡這裡。

拾級而上至二樓,各種動物以及魚類的標本讓人目不暇接。『這個是東方白鸛飛起來的樣子,在東方白鸛下方的是黑鸛和一些野雞,裡面這個動物叫做蒼鷺,蒼鷺的捕魚能力比較弱,它不會游泳,所以它長年站在岸邊等著魚游過來,然後捕魚來吃。因為它的脖頸非常長,又能夠長時間站在岸邊一動不動的等,所以它就是我們口中常說的長脖老等……』

除此之外,各種恐龍化石、濕地樣本、5D影院、網紅書店,等你來探!

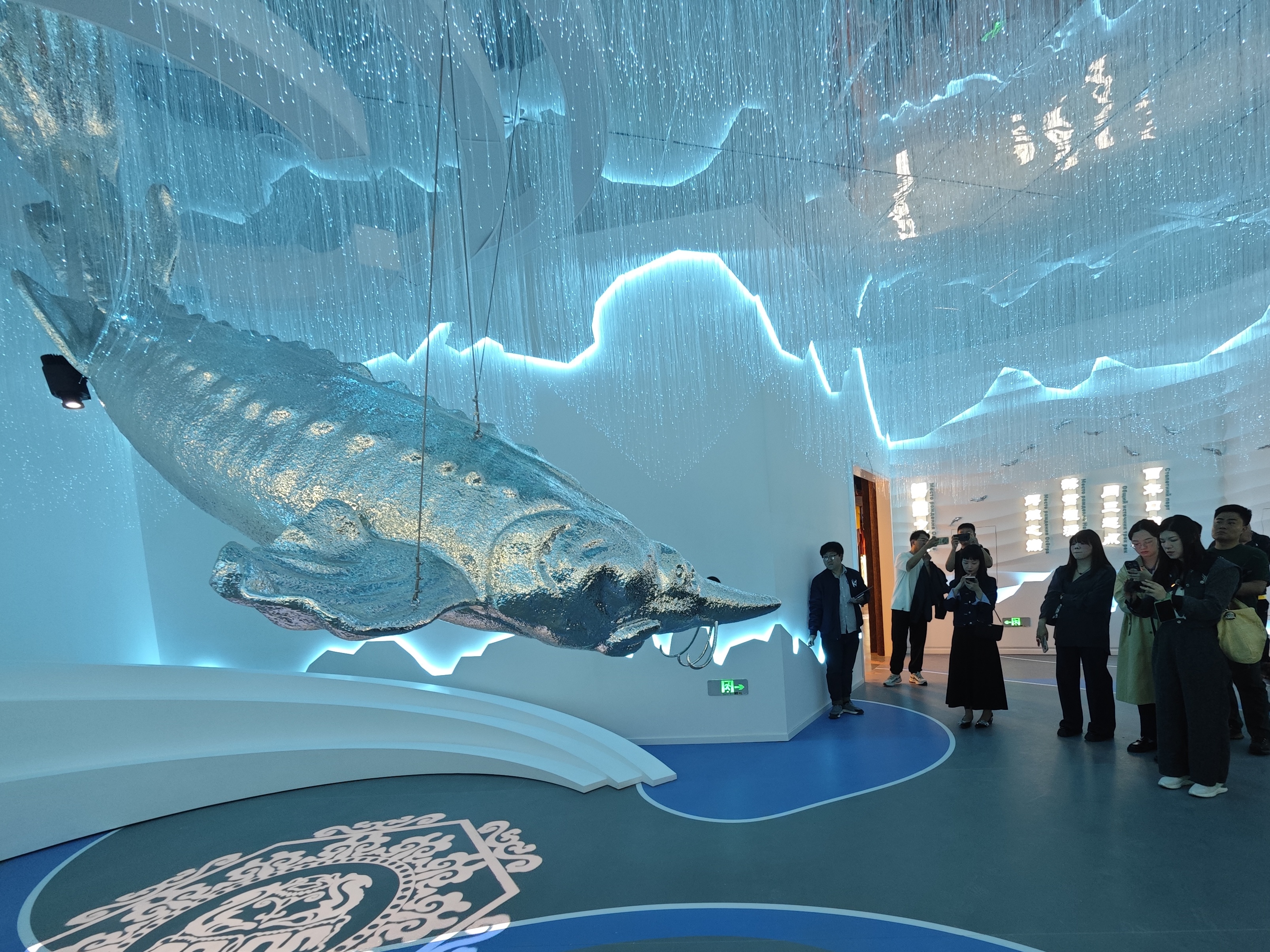

非遺新體驗:數字『活化』赫哲漁獵魂

走進赫哲祖源非遺數字體驗館。這座以赫哲族傳統"木刻楞"房屋為原型的展館,本身就是一件活態藝術品。古朴的原木『木刻楞』散發著松脂的清香,門扉開啟,內裡卻是一派奇幻天地,光影交織的數字瀑布自穹頂傾瀉而下,虛擬的魚群在波光粼粼的『江水』中自在游弋。光影流轉間,古老的漁獵民族智慧在數字科技中煥發新生。一幅幅精美的魚皮畫在燈光下仿佛鱗片翕動,古老的"伊瑪堪"說唱聲在館內低回縈繞。

在這裡,我不再是一個旁觀者,而是一個參與者。我身臨其境地體驗著赫哲族的傳統生活方式,感受著他們的智慧與勇氣。狗拉爬犁的疾馳,讓我仿佛置身於茫茫雪原;赫哲族頂杠的較量,則讓我領略到了赫哲族人民的堅韌與力量;而射箭的精准,更是讓我對赫哲族的狩獵文化有了更深的認識。

體驗館技術總監孫浩告訴記者:『體驗館內新增的「沈浸式」+「互動體驗」項目就是想讓更多的年輕人通過「玩」的方式了解赫哲文化,我相信,在未來的日子裡,會有更多的年輕人因為這樣的體驗而愛上赫哲族文化,成為傳承與發揚這份非物質文化遺產的新生力量。』

愛上街津口:赫哲傳千古漁歌永流傳

『那是一個古老的傳說,黑龍霸道,禁錮魚群,漁民哀鴻遍野。勇敢的蓋金老人,挺身而出,以一己之力,手持魚叉,與黑龍展開了一場驚心動魄的搏斗。最終,他戰勝了黑龍,讓魚兒重新回到了黑龍江的懷抱。從此,蓋金老人化身為石,永遠地守護著這片江水。而這裡,也被人們深情地稱為街津口。』街津口赫哲族文化村講解員侯佳歡滿懷深情地講述著,她的眼神中閃爍著對這片土地的熱愛與自豪。『如果來同江只能選擇一個鄉鎮游玩,請一定要來街津口赫哲族鄉。這裡,有著說不盡的故事,看不完的風景。『

侯佳歡自豪地介紹道:『赫哲族對魚的利用,可謂達到了極致。魚皮,不僅能縫制成保暖又獨特的衣物,還能化作精美絕倫的畫作;魚肉,則是餐桌上不可或缺的鮮美佳餚;就連魚骨,也不浪費一絲一毫,經過純天然的熬制,變成粘稠的魚膠,再匠心獨運地制作成各式各樣的工藝品,其精美程度,令人嘆為觀止。』

在赫哲文化村,我們還品嘗傳統美食"塔拉哈"——鮮嫩的江魚切薄片,僅用鹽和辣椒簡單調味,入口清甜爽脆。"江裡剛撈上來的「三花五羅」,離了這江水,就沒這滋味了!"飯店老板把赫哲人的自信刻在了骨子裡。

采訪臨近結束的時候,回望一天的行程,同江的魅力不僅在於"雙色水"的天地造化,更在於它承載的厚重與鮮活——界碑刻下疆域的莊嚴,公路延伸發展的脈動,萬年化石講述著冰河往事,赫哲人的漁歌在街津口的炊煙裡代代相傳。三江交匯處,自然的史詩、民族的記憶、時代的足音,如江水般奔流激蕩,最終匯入中華民族生生不息的大河。