首先我們要聚焦浙江安吉,這裡正是『綠水青山就是金山銀山』這一『兩山』理念的誕生地。你能想到嗎,一杯飄著醇香的咖啡,能攪動一個江南小山村的脈搏?

不產咖啡豆的浙江安吉,卻有著人均數量最多的『村咖』,甚至遠超上海,咖啡館不僅開在大街小巷,也可以是在某個半山腰上、一片翠綠的麥田旁,或是小溪拐角處不起眼的角落。然而,二十年前,這裡曾是名不見經傳的山坳『工業村』,因發展『石頭經濟』,餘村的山變成『禿光頭』,水也成了『醬油湯』。

衛星從太空捕捉到更多變化。二十年前,群山間遍布著70多處礦區和水泥廠。如今,高污染高排放的化工廠不見了,變身零碳鄉村圖書館和展覽館,全年吸引游客超120萬人次,一年新增生態價值3500多萬元。咖啡在高峰時一天能賣出8000多杯。

存入綠水青山取出金山銀山

從『賣石頭』到『賣風景』,從『靠山吃山』到『養山富山』,從『環境之痛』到『人居之福』,安吉是怎麼做到的呢?

盛夏時節的小城安吉,綠意盎然,人潮湧動。安吉縣生態共治中心的大屏幕上,實時顯示著各種生態環境數據。數據的來源是遍布小城角角落落的22000多個傳感器。碳通量監測塔上的傳感設備實時感知著竹林的每一次呼吸,最終轉化成衡量竹林吸收和儲存二氧化碳的數值。十多年來,這裡每公頃的碳匯量增加到6.6噸。竹林成為『固碳高手』,產生的碳匯可以交易,每年給全縣竹農帶來的收儲收益就有2800多萬元。

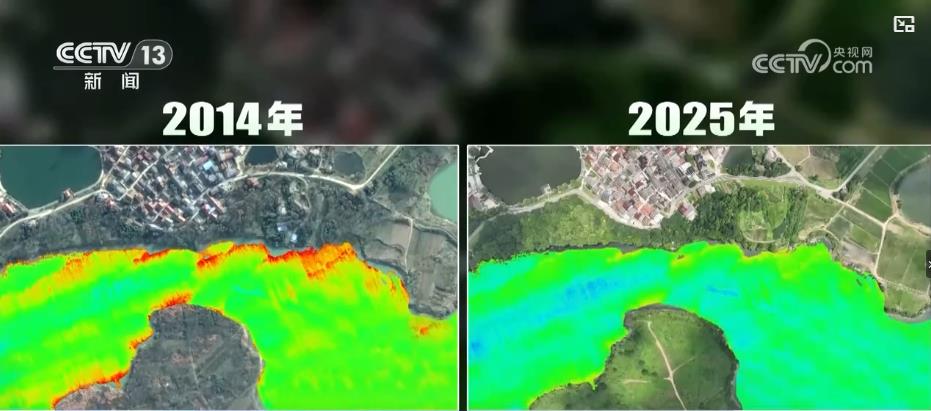

穿城而過的這條溪流,高光譜相機定期監測著水中氨氮等污染物指標的變化。研究人員將監測到的數據還原成這樣的影像圖,紅色代表著水中的污染物。十多年前,溪水沿線遍布紅色。而現在,紅色消失了,當地整體水質從原來的四類躍昇到二類。清澈的溪流中生長出20多個漂流點,一個夏天的旅游收入就超過2億元。

衛星從太空捕捉到更多變化。這曾經是安吉最大的石灰岩礦坑,復綠改造後,變成了有山有水的生態度假區,高峰時一天賣出8000多杯咖啡,相當於當年開采礦產時將近一年的收入。

中國科學院生態環境研究中心的科研人員通過十多年的持續跟蹤後發現,安吉昔日的『石頭經濟』早已被綠色經濟所取代,安吉這座小城轉化出各種各樣的生態產品,一個年度內的生態產品總價值高達910多億元。