央視網消息(焦點訪談):人工智能已經開始融入我們的生活——周末不知道帶家人吃什麼,它幫你挑個餐廳;旅行安排行程無從下手,它一鍵幫你規劃;家裡電腦壞了,如果不懂技術也不用怕,跟它聊幾句,就能幫你找到原因,還能告訴你接下來該怎麼辦。2025年的『人工智能+』,正在融入到我們生活的方方面面。這些看得見的智能幫手,背後其實是新質生產力在默默推動——更智能的技術、更高效的創新,正讓越來越多的人成為智能時代的受益者。

提到人工智能,你最先想到啥?能跳舞的機器人?會飛的汽車?你人還沒到家就在幫你全屋打掃的智能家電王國?

以前這些只能在電影裡見到的場景,現在變成了現實。

『科技改變生活』可不是一句空談,尤其這幾年,身邊的世界仿佛不斷在更新,一不留神就跟不上了!

常有人問,中國的人工智能為啥發展這麼猛?記者問了人工智能大模型,它給出了這樣的回答:『這個問題問到點子上了!咱們國家AI的發展速度,那真像是坐上了火箭,「嗖」地一下就竄到了世界前排。這可不是靠魔法,而是有一整套強大的「組合拳」在加持。』

簡單來說就是:國家鼎力支持+巨大市場『練手』+海量數據『喂飯』+猛人輩出+應用場景『卷』出天際。

這聽著有點復雜,不過說穿了也簡單,核心就是:咱國家早就把人工智能定位成國家戰略,頂層設計推著整個行業往前跑,從跟著別人跑到並肩跑,現在有的領域已經實現了領跑!

人工智能的『中國速度』有多驚人?記者查到了一組數據:中國的人工智能企業5年前是1400多家,而現在已經超過了5000家,平均每11小時就冒出來一家。這可不是雨後冒出一撮蘑菇來那麼簡單,而是實打實能創新、有技術、實力硬核的人工智能企業。

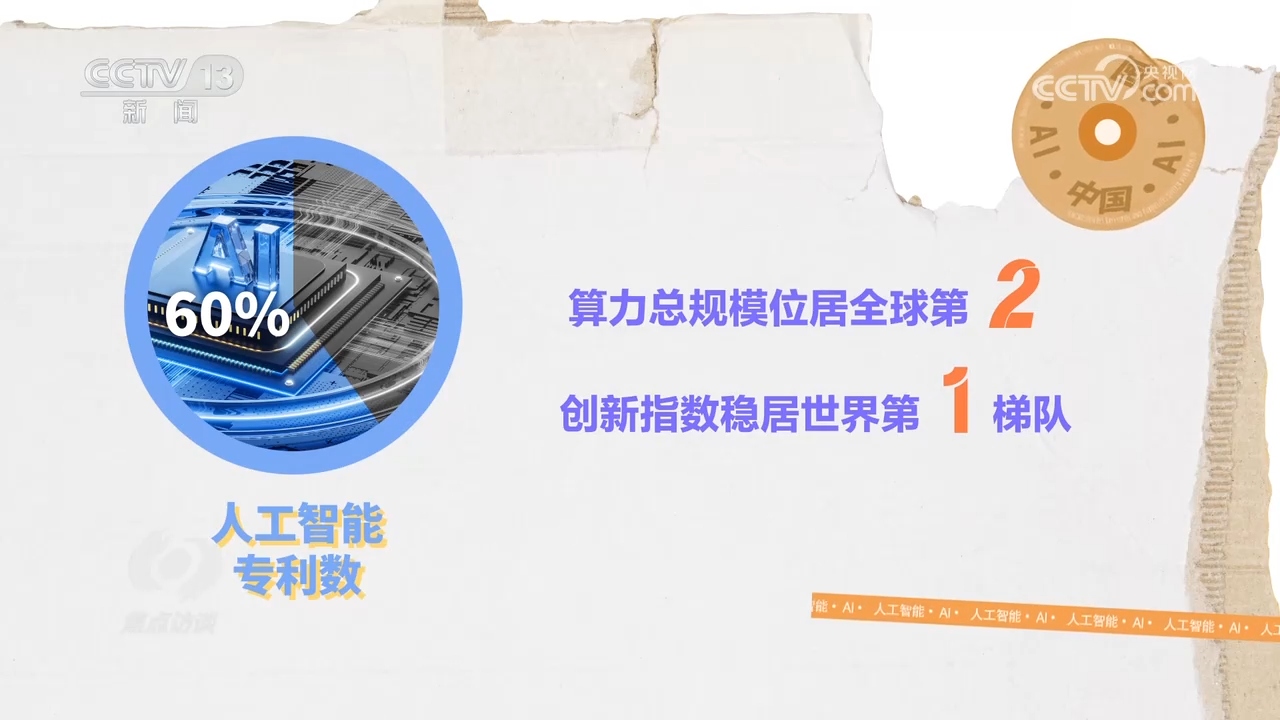

另外,我們與人工智能相關的專利數已經佔全球60%,算力總規模位居全球第二,而創新指數更是穩居世界第一梯隊!

亮眼的成績背後,當然是國家在發力,政策在托底。這幾年,大家肯定沒少聽到『新質生產力』這個詞。它究竟有多重要?可以說,它就是我們邁向高質量發展之路的『通行證』。《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》中就專門說到要從頂層設計上為發展新質生產力提供制度保障。說起新質生產力,它的特點是創新,關鍵在質優,本質是先進生產力。把這三點往人工智能身上一套,是不是完美契合?因為人工智能就是培育新質生產力的核心引擎。

翻一翻這幾年的國家政策日歷,人工智能的發展脈絡特清晰:2016年人工智能被寫入『十三五』規劃;2017年出臺《新一代人工智能發展規劃》,定了『三步走』的目標;2021年『十四五』規劃明確要壯大人工智能產業;2022年黨的二十大報告強調,要用人工智能推動產業昇級;2025年8月又出臺了《關於深入實施『人工智能+』行動的意見》,點面結合,給予行業指導。

這一步步,走得踏踏實實,把人工智能發展的路鋪得明明白白。

發展人工智能,不光有政策支持,還得實打實地把地基打好,把高樓大廈的框架建起來。

於是國家出手,在算力、數據這些關鍵領域布局,把堵點卡點全部打通。豐富的數據、完備的產業鏈、超大規模的市場,這可都是我們人工智能發展的『硬家底』。

就在今年8月,國家剛剛發布了《關於深入實施『人工智能+』行動的意見》(以下簡稱《意見》)。人工智能我們知道,那『人工智能+』又是啥,它是怎麼個加法?

通俗來說,就是讓人工智能和各行各業都深度綁定,而且是接地氣的綁定,讓各行業都能翻著番的提質增效。

打開這份《意見》制定的『人工智能+』行動路線圖可以看到,『人工智能+』消費提質、『人工智能+』民生福祉全安排上了,人工智能的發展也是以人民為中心!

我們總說要消費提質,就是要提高消費質量,讓大家的消費體驗飛起。人工智能最擅長提速、飛起了。它能讓商品更好、購物更爽、消費更有趣,剛好能滿足人們越來越挑剔的小心思。

現在又到『十一』黃金周,三山五岳到處是游客。就拿登山為例,以往靠一根拐棍兒來幫忙,一路氣喘吁吁,累得沒了看景的興致。現在有了一款人工智能產品,叫『外骨骼機器人』,可真是登山神器!

這款神器纔1.2公斤,很是輕巧,可是你敢信嗎?它能扛200公斤瞬時拉力,還能按實地情況自動調節助力,讓你以最舒服的方式節省體力!它還能實時監測身體狀況、啟動緊急呼救,還能做導游為你講解,堪稱『登山好搭子』。

其實人工智能早就融入我們日常消費的方方面面了:智能家居、智能汽車、手機、可穿戴設備、影視制作,哪哪都有它的影子。

那未來還會怎樣發展呢?國家政策說了,『人工智能+』行動將更深入、更廣泛地融入服務消費領域,解鎖一批智慧新場景,培育一批消費新業態。

『人工智能+』不僅加上了消費,在民生領域更是『大顯神通』,硬科技也能變得有溫度。

紅燈停,綠燈行。以前的紅綠燈是提前測算一個階段的車流量,以此來確定不同方向的紅綠燈時間。

現在,人工智能紅綠燈已經上崗了。成都劍南大道這個路口,以前是『車看燈』,現在變成『燈看車』——人工智能瞇著『電子眼』,盯著車流,實時調整放行時間,每小時通車量直接漲了16%!路邊的燈杆也藏著黑科技,能實現『車知路況、路懂車輛』,什麼意思呢?比如,如果前方幾公裡出現特殊情況,路燈就會捕捉到,它的雲端大腦及時響應,第一時間把信息推送給駕駛員。

說到民生,那得說說養老。現在『銀發潮』來了,養老這事兒每個人都關心。其實人工智能早就低調地進場幫忙了——在一些養老院裡,養老機器人已經正式『上崗』了,測健康、做護理、陪聊天,啥活兒都能乾!

在深圳一家養老院,健康檢測機器人接到指令,就自己導航到老人身邊,提醒她測血壓。

另一家養老院更貼心:洗發機器人幫老人洗頭,理療機器人負責做艾灸,全程不用人操心。

現在智能家居市場火得很,預計2025年規模能到500億元。好多人都問:啥時候能買一個放家裡?讓它乾啥就乾啥,想想這日子多愜意!

北京理工大學機電學院教授張偉民:『安全的問題、電池的問題,首先把這一系列的關鍵技術突破了,再加上產業化,做可靠性、穩定性,把成本降下來,纔能真正進入家庭。』

看咱們國家人工智能的發展速度,這一天可能不遠了。這不,已經有專家對養老機器人走進家庭的時間進行了大膽預測。

廣東深圳機器人協會專職秘書長譚維佳:『預計3到5年之內,養老機器人就會從養老機構走向養老社區,甚至走向千家萬戶。』

在國家政策裡,『人工智能+』民生福祉是重點,輔助診療、健康管理、養老托育,我們普通人最需要的全包含。技術有了溫度,服務有了智慧,生活就會更幸福,社會就會更和諧。

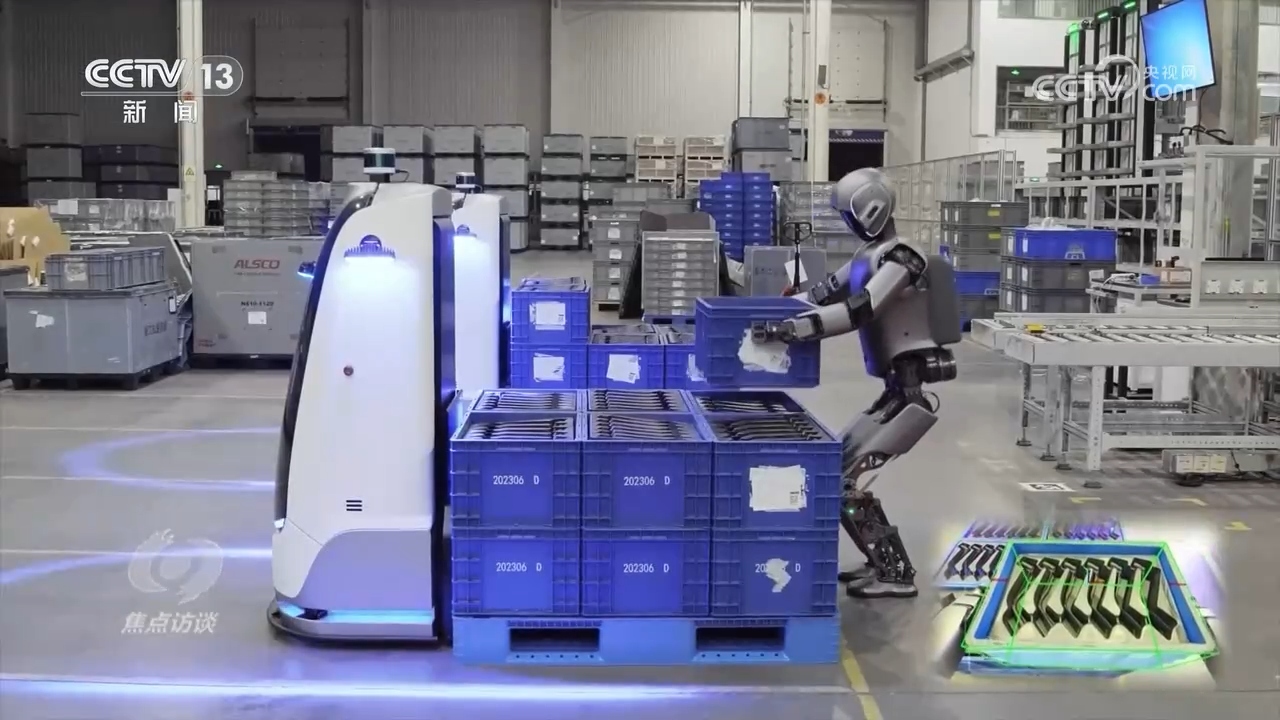

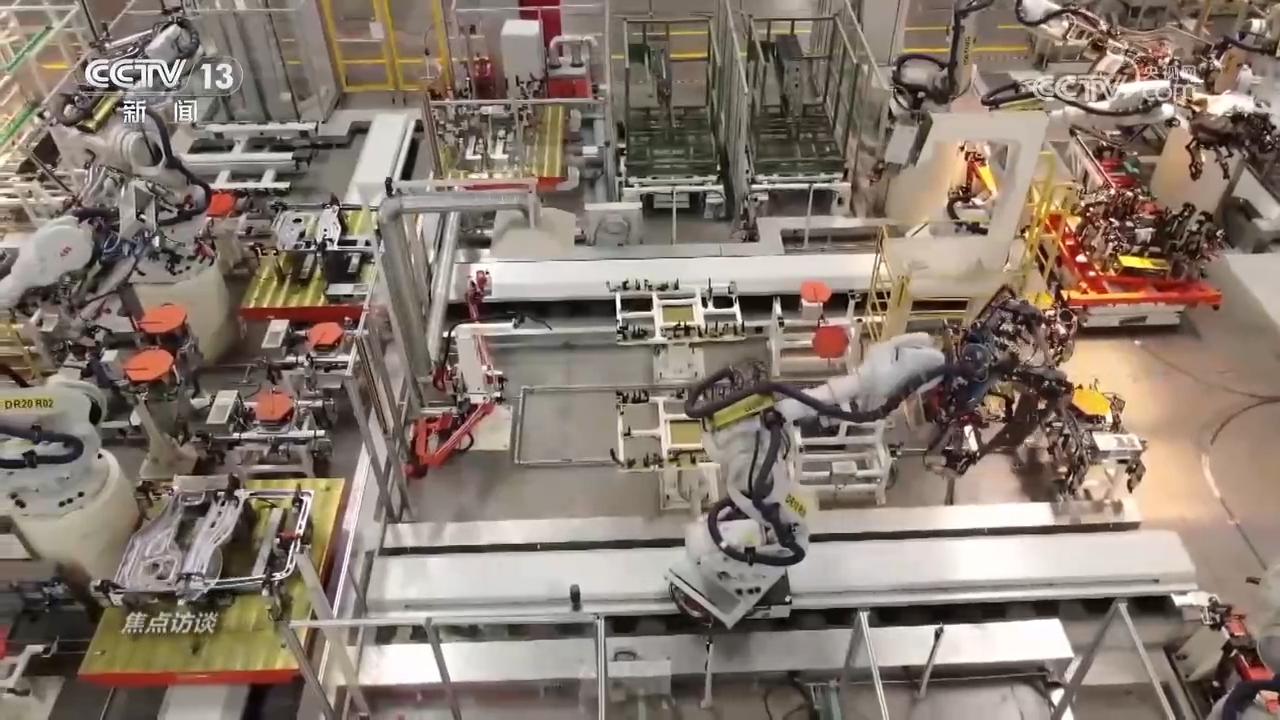

雖然聽你使喚的機器人暫時還沒進到你家裡,但人工智能在生產領域早就是一把好手了,甚至可以說是『變革引擎』,催生出大量新質生產力。

這幾年我國產業人工智能發展得有多猛?數據說話:我國制造業機器人密度達到470臺/萬人,遠超全球平均值;國家級人工智能專精特新『小巨人』企業超400家,還建成了230多家卓越級、6300多家先進級、3.5萬餘家基礎級智能工廠。

說數字有點抽象,舉個例子。河南睢縣有家制鞋工廠,就是剛剛說的3.5萬餘家基礎智能工廠裡的一個。以前人工裁剪鞋子,誤差大、毛邊多;現在用智能設備,誤差小於0.5毫米,面料紋路對齊得特完美。

不管是服裝鞋帽這種不起眼的小東西,還是挖掘機這種彪悍大家伙,智能化的產品都能讓咱受益——因為效率高了,品質好了,選擇也更多了。

不過有人要問了,人工智能乾了這麼多活,那工人的飯碗還穩嗎?

中國信息通信研究院人工智能研究所副總工程師王蘊韜:『對於那種低效重復性的工作,我們看到了一些替代的趨勢,但是在整個人工智能技術的演進過程當中,確實新技術也帶來了大量新的崗位。原來高危巡檢的巡檢員,可能會轉身一變,成了面向高危巡檢的智能機器人的產品設計師,比如工業流程的巡檢員,可能後續會變成巡檢系統的架構師等等。』

至於人工智能接下來怎麼發展,國家也畫好了『路線圖』:2027年智能終端普及率超70%;2030年超90%;2035年全面進入智能社會。跟著『人工智能+』的步子走,以後的日子肯定更舒心、更方便。

一路走一路學,有很多感慨。

以前覺得高不可攀的黑科技,忽然發現它已經藏在日常生活的細節裡了。我們要明白,人工智能雖然日新月異,它也不是一夜之間長大的,這是國家政策逢山開路闖出來的,是企業悶頭創新乾出來的,也是咱們國家的超大規模市場歷練出來的。

人工智能不是來搶人類飯碗的,它淘汰了舊崗位,也給咱創造了新機會。畢竟我們是主人,不應該去和人工智能比能乾嗎,而是要有能力讓人工智能幫我們乾。